Если

отнести совет Торо к нашим попыткам изучить

Вселенную, то сразу же возникает сложный

вопрос: а ведет ли сама Природа свои расчеты

на ногте большого пальца? Иными словами

-- правят ли окружающим нас миром всего

несколько основных законов или же число

их бесконечно? Или, быть может, прав известный

физик Ричард Фейнман, предположивший,

что число главных законов Природы хотя

и конечно, но открывать каждый следующий

из них становится все труднее и труднее,

так что всегда останется место для тайны

в поведении Вселенной.

С

этими вопросами тесно связан еще один,

а именно: просты или сложны эти главные,

основные законы? Большинство биологов,

особенно те из них, кто изучает мозг и

нервную систему, находятся под сильным

впечатлением необыкновенной сложности

раскрывающихся перед ними процессов

и явлений. Наоборот, большинство физиков

сохраняют твердую веру в конечную простоту

основных законов Природы -- несмотря на

то, что квантовая механика несравненно

усложнила их науку, особенно после открытия

новых удивительных частиц и видов взаимодействий

между ними. Самый лучший пример такого

подхода к миру -- взгляд на науку Альберта

Эйнштейна. «Наш опыт убеждает нас, -- писал

он, -- что природа -- это реализация самых

простых математических идей». Когда он

выбрал тензорный анализ для того, чтобы

с его помощью создать свою теорию гравитации,

он взял в руки самый простой инструмент,

какой годился для этой работы. Опубликовав

свои труды, он как-то сказал о них знакомому,

математику Джону Кемени: «Бог ни за что

не упустил бы возможность сделать Природу

такой простой». Некоторые биографы считают,

что огромные научные достижения Эйнштейна

связаны с его всегдашним стремлением

максимально упростить свою личную жизнь

-- вполне в духе советов Торо. «Спальня

Эйнштейна выглядела как монашеская келья,

-- писал Питер Майклмор в книге «Эйнштейн,

профиль Человека». -- Не было ни картин

на стенах, ни ковра на полу... Он часто

ходил по дому босиком. Его жена Эльза

подрезала ему волосы лишь раз в несколько

месяцев -- чаще он не позволял... Он обходился

без пижамы, а впоследствии и без носков.

«А к чему носки? -- спрашивал он. -- Они только

производят дырки». Эльза как-то не в шутку

рассердилась на него, увидев, как

он отрезал у только что купленной рубашки

рукава ниже локтя. Эйнштейн объяснил

ей, что в манжеты надо продевать запонки,

а «это -- пустая трата времени». «Всякое

достояние, -- говорил Эйнштейн, -- это камнь,

привязанный к ноге». Кажется, будто эта

фраза взята прямо из «Уолдена». Но

к ногам Природы, по-видимому, привязано

немало камней. Основные ее законы выглядят

простыми лишь в первом приближении, и

они становятся невероятно сложными, как

только приходится обяснять новые наблюдения.

Известный философ я математик Альфред

Уйтхед писал, что лозунгом каждого ученого

должно быть: «Ищи простоту и не верь ей!».

Галилео Галилей взял самое простое уравнение

для падающих тел, но оно не учитывало

некоторых обстоятельств, и потому было

заменено несколько более сложным уравнением

Исаака Ньютона. Сам Ньютон тоже верил

я простоту мнра, «Природа довольствуется

простотой, -- писал он, перефразируя Аристотеля,

-- и не любит. пышности излишних причин».

Тем не менее, уравнения Ньютона, в свою

очередь, были подправлены Эйнштейном,

а сегодня уже есть физики, которые считают,

что и уравнения Эйнштейна тоже необходимо

усложнить и модифицировать. Рискованно

утверждать, что раз большинство известных

нам основных законов Природы просты,

то и пока еще не открытые ее законы тоже

будут простыми. Быть может, то, что проще,

лежит на поверхности, а в глубинах скрываются

вещи, несравненно более сложные? Наука

иногда вдруг резко упрощает наш взгляд

на мир, вводя теории, благодаря которым

под действие одних и тех же законов подпадают

явления, ранее считавшиеся никак между

собой не связанными. Так, например, была

открыта эквивалентность инерции и тяготения

в общей теории относительности. Но, с

другой стороны, та же наука иной раз обнаруживает,

что за простыми и известными вещами, как,

например, структура материи, скрывается

никем не ожидаемая сложность. Иоганн

Кеплер годами вел борьбу за то, чтобы

отстоять выведенные им круговые орбиты

планет, потому что окружность -- это простейшая

замкнутая кривая. Когда же Кеплер, наконец,

убедился, что орбиты эти представляют

собой эллипсы, он называл эти эллипсы

«навозом», который ему пришлось ввести

в астрономию, чтобы избавить ее от еще

большего количества навоза. Таким образом

получается, что введение дополнительной

сложности на каком-то уровне теории может

упростить эту теорию в целом. Простота

входит в труд ученого неким мистическим

образом -- самая простая и очевидная гипотеза

очень часто оказывается и самой правильной.

«Самая простая» сказано здесь в некотором

объективном смысле. Конечно, всегда существуют

какие-то чисто практические аспекты этого

вопроса, но они не имеют отношения к существу

дела. Если, например, две теории во всем

одинаковы, кроме способа выражения (одна,

скажем, в метрических мерах, другая --

в традиционных английских величинах),

то со стороны ученого нелепо было бы не

воспользоваться той, что ему более привычна.

Если же две теории не эквивалентны, то

есть они ведут к различным предсказаниям,

то ученый тоже, естественно, предпочтет

проверить первой ту из них, что легче

поддается испытанию. Но какую именно

-- это зависит от того, какой аппаратурой

он располагает, какого рода математика

ему более понятна и т. д. Одна и та же теория

может казаться простой одному физику

и сложной -- другому. Все

подобные субъективные причины не объясняют

таинственную роль простоты в научных

исследованиях. Почему все-таки при всех

прочих равных обстоятельствах верной

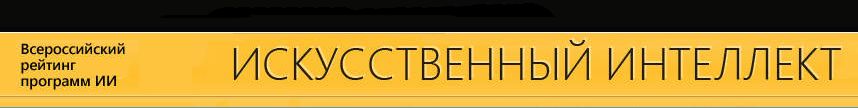

оказывается именно самая простая гипотеза? Классический

пример -- связь между двумя переменными.

Физик отмечает результаты своих наблюдений

в виде точек на графике, а затрм соединяет

эти точки самой простой кривой, которая

«укладывается» на эти точки. Такая кривая

-- это, естественно, прямая линия. И здесь

простота оказывается даже более важным

фактором, чем сами результаты эксперимента!

Если точки располагаются близко от прямой

линии, то экспериментатор и не подумает

соединять точки кривой, проходящей через

каждую из них. Он будет считать, что опытные

данные получены с некоторой ошибкой и

проведет на графике прямую линию, которая

не совпадает ни с одной из точек, но зато

описывается простым линейным уравнением,

например, Х=2У, как на рис. 1.

Если же таким

образом не удастся впоследствии предсказать

новые наблюдения, то ученый попробует

кривую более высокого порядка -- например,

параболу или гиперболу. Но при всех прочих

равных обстоятельствах более простая

кривая имеет больше шансов оказаться

правильной -- так устроена Природа. Поразительно

большое число ее основных законов выражается

уравнениями низких степеней. Общеизвестное

стремление Природы к экстремумам -- максимумам

и минимумам -- вот еще огромный, ряд примеров

ее простоты, потому что, как известно

из дифференциального исчисления, функция

достигает своего наибольшего илй наименьшего

значения, когда ее производная обращается

в нуль. Отсюда

вытекает один из самых запутанных вопросов

в философии науки; Если существует тот

особый тип простоты, который увеличивает

вероятность того, что данный закон или

теория окажутся верными, то как его, этот

тип, определить? А если он может быть определен,

то как его измерить? Ученые

стремятся обойти оба эти вопроса. Они

интуитивно представляют себе, что такое

простота, не заботясь о том, чтобы точно

определить это понятие. И в то же время

совершенно очевидно, что когда-нибудь

способ измерения простоты даст огромный

практический эффект. Представим себе,

что есть две теории, которые объясняют

все известные факты об элементарных частицах.

Они равны в своих возможностях предсказать

новые наблюдения, хотя предсказания эти

различны. Обе теории могут быть правильными.

Обе теории могут оказаться ложными. Каждая

требует для своей проверки эксперимента.

Эксперименты разные, и каждый стоит большую

сумму денег. Если простота теории действительно

увеличивает вероятность того, что она

окажется истинной, то, измерив эту простоту

и проведя сначала испытания более простой

теории, мы сразу же сэкономим эту большую

сумму. Но

сегодня никто не знает, не только как

измерить простоту этого типа, но даже

и как определить ее. Что-то должно быть

сведено к минимуму, но что именно? Конечно

же, это не число членов в математической

формулировке закона, потому что число

это зависит от способа записи: одна и

та же формула может записываться с помощью

десяти членов в одном виде и включать

в себя всего только три члена -- в другом.

Знаменитая формула Эйнштейна Е = mс2

выглядит такой простой лишь потому, что

каждый входящий в нее член -- это сокращенная

запись других формул. То же самое встречается

и в чистой математике. Например, число

«пи» представляет собой тройку с бесконечным

рядом десятичных знаков после, запятой.

Но мы пишем символ π, который заключает

для нас теперь весь этот ряд. Минимизировать

степень, в которой входят в формулу закона

различные ее члены, тоже бессмысленно.

Например, уравнение первой степени Х=2У

лишь в декартовых координатах определяет

собой прямую. В полярных координатах

то же уравнение описывало бы уже спираль. Даже

сравнивая между собой простейшие геометрические

фигуры, мы убеждаемся, что понятие простоты

-- совсем не просто. В распространенной

серии комиксов «До нашей эры» была картинка,

на которой пещерный житель изобрел квадратное

колесо. Поскольку в нем слишком много

углов и экипаж поэтому слишком сильно

трясет, то конструктор возвращается к

своей чертежной доске и изобретает «более

простое» колесо -- треугольной формы.

Число сторон и «встрясок» за один оборот

действительно сведено минимуму, но изобретатель

ушел еще дальше от в самом деле простейшего

колеса -- круга, у которого вовсе нет углов.

Или же нам следует считать круг самым

сложным из возможных колес, поскольку

он представляет собой многоугольник

с бесконечным числом углов? Равносторонний

треугольник проще, чем квадрат в том смысле,

что у него меньше сторон и углов. Но, с

другой стороны, квадрат проще треугольника,

если нам важно, чтобы в формуле для вычисления

площади фигуры было как можно меньше

членов. Таким образом вопрос о том, что

же такое простота, остается открытым

и запутанным. Один

из наиболее соблазнительных путей оценивать

простоту гипотезы, выраженной, словами,

-- подсчитывать число входящих в нее примитивных

понятий. Но и этот путь, к несчастью, ведет

в тупик -- можно искусственно уменьшить

число таких понятий, объединяя их друг

с другом. Это ярко показывает философ

Нельсон Гудман в своем знаменитом «зелубом»

парадоксе, о котором написаны уже многие

десятки научных статей. Парадокс Гуд

мана заключается в следующем. Дан простой

закон: ВСЕ ИЗУМРУДЫ ЗЕЛЕНЫЕ. Теперь введем

новое понятие -- «зелубой». Оно означает

способность быть зеленым до, скажем, 1

января 1972 года и быть голубым после этого

срока. Мы теперь утверждаем второй закон:

ВСЕ ИЗУМРУДЫ ЗЕЛУБЫЕ. Оба

закона включают в себя равное число понятий.

Оба объясняют все наблюдаемые факты.

У обоих одинаковая «предсказательная

сила». Если в дальнейшем будет найден

хоть один изумруд необычного цвета, то

этот камень погубит сразу оба закона.

И все-таки всякий предпочтет первый закон,

потому что понятие «зеленый» проще, чем

«зелубой» -- оно не требует новых теорий,

чтобы объяснить внезапную смену цвета

изумрудов 1 января 1972 года. Хотя

в этом частном аспекте проблемы простоты

Гудман сделал больше, чем кто бы то ни

было, он все еще далек от конечных результатов.

А что же тогда сказать о куда более трудной

задаче измерения не частной, а общей простоты

закона или теории? Поистине, понятие простоты

в науке невероятно сложно! Может оказаться,

что в Природе существует не один вид простоты,

а несколько, и каждый из них необходимо

оценить и учесть, высчитывая общую простоту

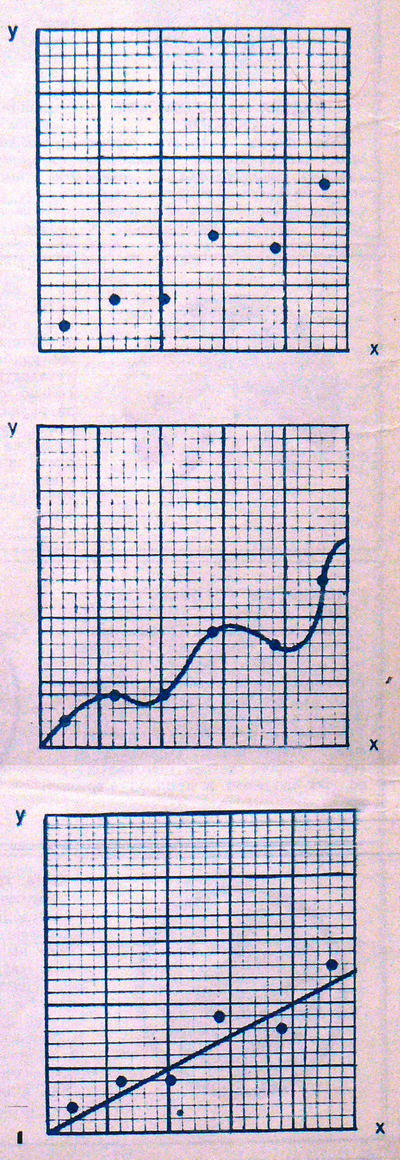

гипотезы. И

в чистой математике, тсак это ни удивительно,

возникают подобные же затруднения. Математики

ищут новую теорему порой почти так же,

как физики ищут новый закон -- они производят,

эксперимент. Рисуя карандашом один за

другим различные четырехугольники --

а это вполне аналогично экспериментированию

с физическими моделями -- геометр, может

обнаружить, что, когда он рисует квадраты

на внешних сторонах четырехугольника,

то линии, соединяющие центры противоположных

квадратов, оказываются равными и пересекаются

под углом в 90 градусов (см. рис. 2).

Он экспериментирует

с четырехугольниками различной формы

и всегда получает один и тот же результат.

Теперь он уже чувствует запах новой теоремы.

Как и физик в подобной же ситуации, он

выдвигает простейшую гипотезу. Он не

проверяет для начала правильность теоремы,

о том, что отношение длин этих линий равно,

например, 1,0002 и что они пересекаются под

углом в 89 или 91 градус -- хотя при тех грубых

способах измерений, какими он обладает,

он вполне мог бы получить эти цифры. Нет,

математик вначале проверяет более простое

предположение -- свою догадку, что линии

перпендикулярны и равны. Его «проверка»

в отличие от эксперимента, который поставил

бы физик, состоит в том, чтобы найти дедуктивное

доказательство, которое превратило бы

его гипотезу в безусловно истинное высказывание.

Одно из таких доказательств приведено

в книге И. М. Яглома «Геометрические преобразования». Комбинаторика

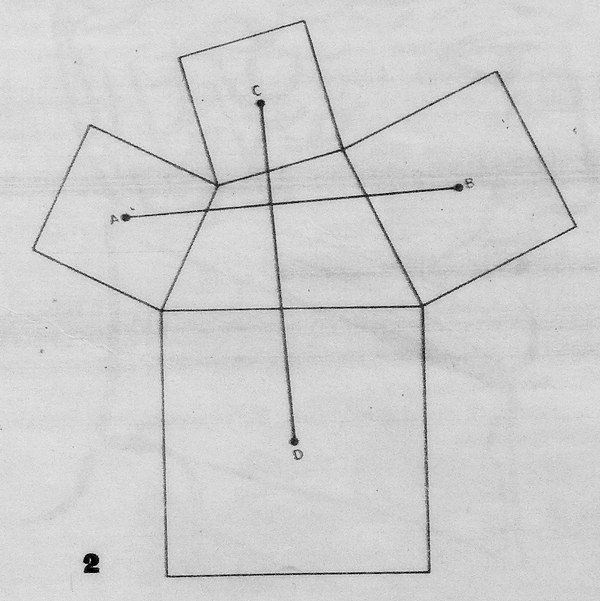

богата подобными примерами, когда простейшая

догадка оказывается правильной. Но, как

и в окружающем нас мире, в этой науке тоже

встречаются сюрпризы. Чтобы убедиться

в этом, попробуйте решить следующую задачку.

В произвольном месте на окружности расположено

две или больше точек. Каждая пара точек

соединяется прямой, как показано на рис.

3.

Вопрос звучит так: если на окружности

п точек, то на сколько участков разобьется

круг соединяющими их прямыми? На рисунке

видно, что для двух точек таких участков

2, для трех -- 4, для четырех -- 8. Сколько

их будет для пяти, шести и вообще для любого

числа точек на окружности? И,

наконец, в заключение простенькая задачка,

задача-шутка. Придумайте, как самым простым

способом вскипятить яйцо в течение 15

минут, если у вас под рукой двое песочных

часов -- семи- и одиннадцатиминутные? Когда

вы прочтете ответы на обе задачи, напечатанные

на стр. 58, вы еще раз

убедитесь, какая это непростая вещь --

простота.

журнал "З-С" №5 1971 г.

|